從工廠到跨國會議:亮亮視野AR技術的跨界革命

在 科技 產業界,B端與C端市場往往被視為涇渭分明的兩個世界。然而,亮亮視野這家來自北京的中國AR頭部企業卻用11年時間,走出了一條獨特的技術遷移路徑——將工業級解決方案積累的核心能力,轉化為消費級產品的競爭優勢。這一過程不僅打破了行業固有的認知邊界,更重塑了技術創新的價值鏈條。

亮亮視野的起點是典型的B端市場邏輯。在電力、航空等重工業領域,AR技術要解決的是實實在在的效率痛點。以飛機檢修為例,傳統工作流程需要工程師反復查閱厚重的紙質手冊,而AR眼鏡能將三維拆解動畫直接投射在視野中。這種場景對技術穩定性、精確度提出了極高要求:在嘈雜的引擎艙內,語音指令必須準確識別;在復雜的機械結構中,三維標注需要毫米級精度。正是這些嚴苛的工業需求,倒逼企業建立起扎實的技術體系。

工業場景的特殊性,使亮亮視野積累了一批“過度設計”的技術能力。如,在飛機維修環境下,研發的語音算法需在超強噪音的影響下保持準確率;為滿足海關巡檢的長時作業需求,開發的低功耗系統需支持長續航工作。這些看似“超配”的技術指標,在轉向C端市場時卻成為“降維”優勢。

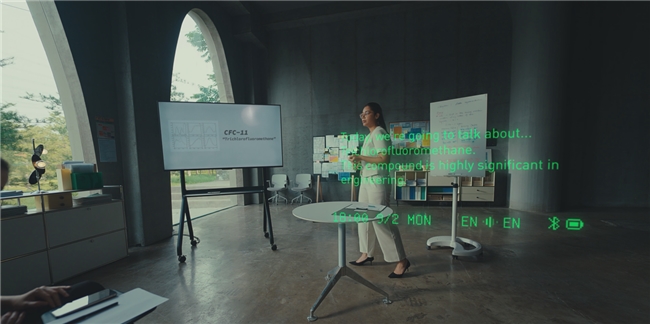

6月12日,亮亮視野在韓國首爾舉行 Leion 品牌新品發布會,正式推出旗下消費級 AR 眼鏡 Leion Hey2。該產品設備搭載 360° 聲源定位與神經網絡降噪算法,即使在人聲比背景噪音低 6 分貝的環境中,識別準確率仍達 98%。整機重量僅 49 克,支持 100 多種語言、延遲低于 500ms 的實時翻譯,單機工作續航達 8 小時,配合便攜式眼鏡盒可實現 96 小時續航,突破了 AR 眼鏡行業在輕量、性能、續航之間的“不可能三角”困境。

當亮亮視野將工業級AR技術通過Leion Hey2引入消費級場景時,會產生意想不到的化學反應。以留學場景舉例,在東京大學的語言課堂上,源自工業維修場景的降噪算法,能準確識別教授夾雜方言的講解;在工程實驗室里,借鑒電力巡檢的顯示技術,讓操作指引在強光下依然清晰可見;在小組討論中,海關邊檢系統的多語言處理能力,實現了實時翻譯與紀要生成。這種技術遷移不是簡單的功能復制,而是基于場景需求的創造性轉化。

這種“B到C”的技術循環正在形成獨特的創新生態。消費市場的用戶反饋,反過來優化著企業級產品。比如學生反映的佩戴舒適度問題,可能促使公司改進全系產品的壓力分布設計,這樣改進將大大提升工業用戶的體驗。

亮亮視野的實踐揭示了一個重要趨勢:在新興技術領域,B端市場正成為創新的“壓力測試場”。當這些經過工業驗證的技術走向消費端時,帶來的不僅是產品升級,更是價值創造方式的革新。這種模式既避開了消費電子市場的同質化競爭,又為企業建立了可持續的技術壁壘。

從 投資 視角來看,亮亮視野“B端筑基、C端突破”的發展模式,正在成為AR行業技術應用的典型路徑之一。這種獨特的雙輪驅動架構,既通過企業級業務構建起穩固的技術和業務護城河,又借助消費級市場實現規模擴張,形成兼具穩定性與成長性的 商業 生態。其技術復用帶來的邊際效益提升,以及從硬件銷售到服務訂閱的商業模式演進,正在為科技企業的轉型升級提供新的價值樣本。在AR技術加速滲透各行業的背景下,這種融合產業深度與市場廣度的創新范式,展現出令人期待的發展前景。